Spettacolo Dipinto a Berlino

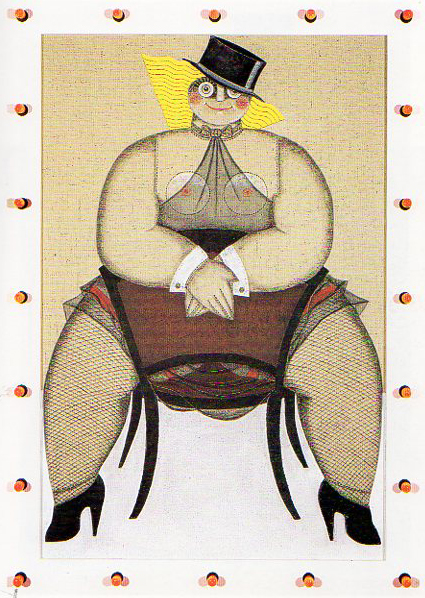

admin | giugno 10th, 2000 - 15:36Aria, vento, brezza di mare soffia sulla bambola – bambina – marionetta che riassume con le sue rotondila rituali la leggera posizione dell’emblema femminile sula terra. Ecco un quadro – uno dei tanti – dove la sfera del corpo e il segno circolare dei seni di una Demetra della fantasia tracciano un profilo sintomatico. E’ una tiologia che si colloca a metà tra l’amuleto e il nume tutelare. I fantocci animati dal soffio lieve di Alice Gombacci sono la proiezione di una fiaba lunga, come una ricorrente nenia popolare che rifà il verso alla vita stemperandone gli accenti di dolore e di tragedia.

Ho visto il tono sicuro di certe gigantesse da circo, con il pallone e la scimmia accanto, ed ho sentito i rumori di antiche periferie, risate e musiche di domeniche allusive in una Italia di frontiera, emersa dalle pagine di un libro, o da un interminabile, metafisico dopoguerra. Per similitudine ho rivissuto gli effetti di certi quadri un po’ ingenui, un po’ ammiccanti, e sapientemente nutriti di malinconia, che portano le firme dei meravigliosi spiriti, poetici e letterari, affini a quello del doganiere Rousseau: penso a Rossi, a Garbari, a Rosai, e a quell’incantato sognatore che fu il triestino Vittorio Bolaffio. C’è una parentela spirituale con questa genia antieroica di artisti italiani, in Alice Gombacci, per il modo di narrare che mescola con garbo e finezza stilistica toni alti e bassi del vocabolario pittorico. Penso a certe sprezzature di forma, alla semplificazione stereotipa di volti e figure, allo scenario stralunato, e allo sguardo monotono, sorpreso e spaesato, dei protagonisti.

Bambine, o signore-bambine, bagnanti, maliarde, o amiche al caffè, ma anche domatori o commendatori panciuti, animano il teatro dipinto da Alice, quasi ad elencare una variazione elementare e pretestuosa perché la favola si dilunghi, tra linee e colori, dosando e componendo memoria e fantasia, non senza mantenere un certo brio della veduta che sembra accompagnata da un ritmo musicale (una pavana, per esempio, di Alfredo Casella…).

Annotando la inclinazione di Alice al diario privato, e ad una posizione della pittura come ideogramma, mi sono riapparse, come non casuale citazione, le due signore triestine al caffè di Piero Marussig, con i loro bei cappellini e la tornitura compostamente sorpresa del volto. Disillusione, dissacrazione, malinconica ironia. Nelle pose e negli atteggiamenti raffigurati da Alice, l’esistenza ha una sua magia, ma la sua pittura la distrae da ogni atmosfera vivente e la immerge in un gioco intellettuale, lessicale, che opera sulla equivoca commistione dei segni e dei testi. E una sorta di ””surrealismo magico” il suo, che non cede ai vezzi esoterici e pretenziosi, ma si realizza in un mirabile equilibrio di innocenza e perversione.

La fantasia, in questo caso, non si compiace di lumeggiare crudeli “settimane di bontà”, dove la tranquillità dell’immagine consueta è violentata dall’assurdo. Piuttosto, è il racconto piano, assolutamente colloquiale, di una situazione “normale” a condurci per lievi passaggi, verso esiti imprevedibili, o catastrofici. Siamo così anche noi imbarcati “verso Citerà” osservando le tele di Alice Gombacci, che di tenerezza in tenerezza ci conducono in una situazione di inatteso spaesamento. Penso alla scatola cinese, come quell’esemplare paravento a più fondi che realizza lo spogliarello in allegria fino ad evidenziare lo scheletro, ultimo vessillo del corpo al di là della morte. L’elemento macabro circola in questa levità narrativa della Gombacci e l’immagine si esprime in un gioco sottile di finzioni, cosicché il “finto sul finto”, restituisce il “vero dipinto” che altro non è se non la metafora del tempo rappreso, del flusso vitale trattenuto. Con una istintiva vocazione scultorea – nel senso della gestualità plastica e di attenzione alla materia – Alice compone per incastri, gioca allontanando i suoi oggetti del desiderio, li “mima” e quasi li disincarna in questa versione figurativa che sovrabbonda il supporto, dilaga oltre la superfìcie e pretende, quasi, di occupare lo spazio della vita. La materia ha una importanza notevole in questa tessitura di immagine, ed è trattata con l’accurato rispetto di chi, quasi, ne paventa le virtù. Penso a certi fondi grezzi di tela, ad una grana robusta che a volte limita la profondità, a volte contorna le figure, e pure le mette in evidenza nello spessore dei corpi, alternando ambiguamente l’effetto del pieno e del vuoto. In questo spazio equivoco, i dipinti di Alice sembrano la risultante di un montaggio paziente e di brucianti, rapide sintesi figurative.

La tessitura del quadro, la trama fitta dell’immagine si offre allo sguardo con una certa prepotenza, gareggiando con le silhouettes dei personaggi disposti come in una posa ottocentesca da album di famiglia. Son sentimenti vividi, levigati e raffreddati da una patina temporale, quelli che Alice Gombacci traduce nel suo vocabolario figurativo: istanti di vita che si rivelano dietro lo schermo del “gioco” o dello “scherzo” dipinto con eleganza catafratta. Rivelare, nascondendo, è un pregio della eleganza e della ironia che compendia l’espressività della pittura. E si comprende di più l’attitudine “teatrale” di Alice Gombacci se si riflette su quanto il sogno, il travestimento e la messa in scena siano un filtro della volontà di vita. Se la realtà è una assurda fantasmagoria (la favola di Machbeth, “narrata da un idiota”) allora l’illusione della scena può accendere la speranza di una pausa nel tempo, che lasci dilagare un sentimento caleidoscopico. In questa sciarada della esistenza, dove figure vive prendono l’aria dei fantocci e i fantocci si muovono come persone, esistono perfino figure simboleggianti gli stati d’animo, o pure certe effettive presenze, amorini o diavoletti, elementi curiosamente evocati come grottesche della scena dipinta. Ma, per l’appunto, siamo ben aldilà di una aggiunta decorativa. La forma del “macometto” non si discosta dalle contraffatte pantomime di donne e di uomini ritratti da Alice. Esso è una copia fedele, o quasi , dei prototipi. E pure si sa che è una confezione artificiale, cucita nelle giunture articolari, col filo di refe, pupazzo adibito a indispensabili funzioni iniziatiche, o ad esorcismi, elementi di una “magia” permanente, quasi aria che cammina nello spettacolo orchestrato dalla pittura.

Qui, l’erario della lingua può aiutare a rivelare codici di appartenenza, suture di radici umane, religioni di etnie erratiche, dalle incerte frontiere. Se il “macometto” può indicare la misura di “infedeltà”, la componente “demoniaca” che intride il flusso della vita, è anche assicurata la sua affabile presenza domestica, una sorta di controfigura in cui l’umano si specchia e, come il Meister degli anni di noviziato, apprende per gradi il segreto dell’esistenza. Accanto al libertinaggio spiritoso, lo spettacolo dipinto di Alice Gombacci si nutre di una vocazione quasi pedagogica, condita di romantiche ironie, e di una sorta di passione laica che evoca il principio di Mignon (“ricordati di vivere!”) contro ogni raggelamento istituzionale e sociale.

Ballerine, acrobati, travestimenti, ed altre situazioni che militano nello scenario narrativo, parlano di un labirinto in cui tra patti col diavolo, fratellanze occasionali, entusiasmi ed improvvise cadute nel tragico dell’esistenza, il filo rosso della espressione e della passione estetica può dare giovamento alla coscienza con una via d’uscita morale. E in certe stramberie, che non nascondono una intima rigidità di giudizio (anzi, quasi per differenza, la evocano), si apprezza il contenuto di un’anima che senza facili pretesti decorativi riesce a compensare poeticamente il lato scabroso della realtà. Gè lo dicono alcune eloquenti sculture, concepite nel cemento, in cui volti di donna emergono con medusea fissità di sguardo, senza la minima complicità allusiva. Questi sono segnali di una sensibilità fortemente determinata a vincere la paura senza distrarre lo sguardo dal fondo tragico e insensato della vita. Così le “care voci discordi” pulsano nella fantasia che prova a farle “risuonare ancora” con il pregio discreto di una visione in lontananza. Qui la malinconia, insegna Umberto Saba, può incontrare la via della beatitudine.

Anche per questo, la pittura di Alice Gombacci va apprezzata come un diario in pubblico, o come la metafora di un cuore messo a nudo, dove l’estro formale non surroga l’esistenza vissuta, e dove quest’ultima non prevarica le ragioni dell’espressione, risultandone sottilmente metaforizzata. Una simile maniera di vedere, che consegna tanta ricchezza di sentimento all’artificio dei suoi manufatti, non opera per ”’distrarre” l’osservatore: e lascia trasparire, nel dialogo ravvicinato con lo spettacolo dipinto, un chiaro pregio di stile. Duccio Trombadori